これまで、血液中や卵胞液中のビタミンD濃度と不妊治療成績の関連については、多くの研究がなされています。

今回、中国の研究グループは、血中のビタミンD濃度と不妊治療成績との関係を年齢別に調べ、また子宮内膜受容能との関係も調べました。

【調査①:年齢別ビタミンD濃度と治療成績の関係】

はじめて体外受精を受ける女性1459人を対象に、治療開始前の血中ビタミンD濃度を測定しました。

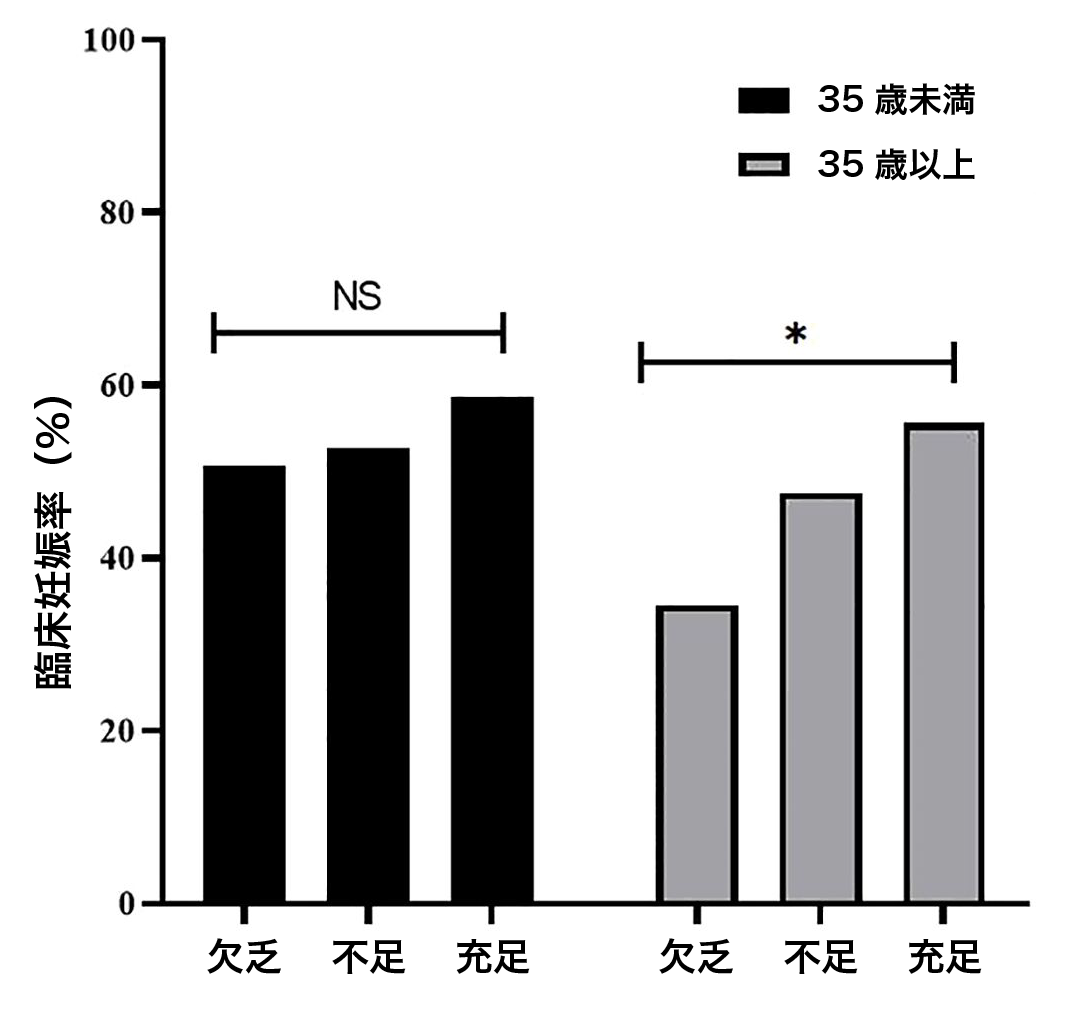

年齢層(35歳未満・35歳以上)別に血中ビタミンD濃度によって欠乏(20ng/mL未満)、不足(20-29.9ng/mL)、充足(30ng/mL以上)の3グループに分け、治療成績と比較しました。

【調査②:年齢別ビタミンD濃度と着床環境の関係】

調査①でビタミンD濃度を測定した参加者のうち体外受精を受ける女性患者35名を対象に、着床時期に子宮内膜の組織を採取し、子宮内膜受容能を調べました。

年齢層(35歳未満・35歳以上)別に血中ビタミンD濃度によって欠乏、不足、充足の3グループに分け、子宮内膜受容能と比較しました。

子宮内膜受容能は、その指標であるHOXA10の発現量を測定することで調べました。

【調査①の結果】

着床率や妊娠率について、35歳未満では欠乏や不足グループよりも充足グループの方が高い傾向にありましたが、統計的に意味のある差ではありませんでした。

ところが35歳以上では、ビタミンD欠乏や不足グループよりも充足グループの方が着床率や妊娠率があきらかに高いことがわかりました。

なお、採卵数、正常受精卵数、良好胚数、移植可能胚数に関しては、年齢に関わらずビタミンDの欠乏、不足、充足で差はありませんでした。

【調査②の結果】

子宮内膜受容能の指標であるHOXA10の発現は、35歳未満では欠乏グループのみ低く、35歳以上では欠乏と不足の両グループで低くなっていることが分かりました。

ビタミンDの欠乏や不足は、特に35歳以上の女性では子宮内膜受容能が低下し、着床や妊娠にマイナスの影響を及ぼすことが示されました。

コメント

ビタミンDは食べ物ではキノコや魚に含まれますが、必要とされる量のほとんどは日光にあたることで体内で生成されます。ビタミンDは妊娠や出産に重要な役割を担うことが分かってきましたが、日本人女性では紫外線を避ける傾向にあることから、ほとんどの女性で不足または欠乏していること言われています。

今回の研究では、どの年齢においてもビタミンDが欠乏や不足していると着床や妊娠にマイナスとなり、特に35歳以上になるとその影響が顕著であることが分かりました。

また今回子宮内膜が着床に適した状態であるかの指標としたのはHOXA10の発現で、これは子宮内膜の厚みや構造を整え、ホルモンのはたらきを助けることで着床に適した状態に変化する役割を持つたんぱく質の一種です。研究ではビタミンDの充足度とHOXA10の発現量に関連が見られ、これが着床や妊娠に影響を及ぼしている可能性があることが分かりました。

ビタミンDの充足のためには、意識して日に当たり、また必要に応じてサプリメントでの補充も検討するとよいかもしれません。